大模型重塑工程管理“信息流”:中关村科金携手宁夏交建,构建项目全生命周期数字主线!

央国企大模型

央国企大模型

在传统的工程项目中,一系列熟悉又棘手的场景总在不断上演:设计变更无法及时同步到施工团队,导致返工和浪费;运维阶段翻箱倒柜也找不到当年的施工记录和隐蔽工程数据。

这些问题背后,隐藏着工程行业长期以来的“世纪难题”——断裂的信息流。

据住建部2024年统计,全国具有工程勘察设计资质的企业超过2.8万个,建设工程监理企业近2.2万个,年签订工程勘察设计合同额超过8000亿元,却仍普遍面临“信息孤岛”的困境。

在数字时代,工程管理的核心已从“管理物料与人”转向“管理信息流”。大模型的出现,正成为打通这一“任督二脉”,构建贯穿项目全生命周期“数字主线”的关键技术。在这一背景下,宁夏交建交通科技研究院与中关村科金公司深度合作,推出了全国首个交通基建垂类大模型——“灵筑智工大模型”, 该模型基于上万份行业规范等高质量数据训练而成,其专业知识回答准确率较通用大模型提升40%以上,为工程领域的信息流管理提供了创新性的解决方案。

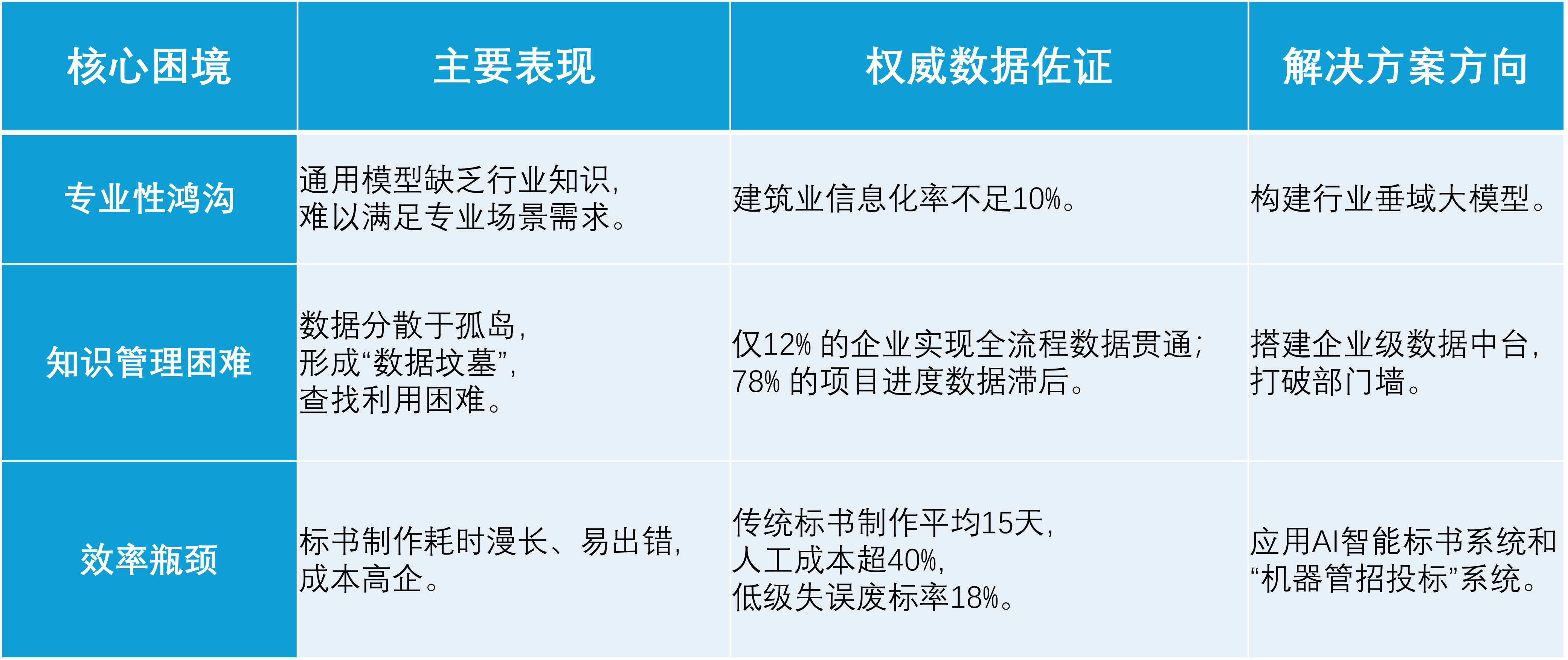

一、当“通用”模型遇上“专业”工程——基建核心三大痛点解析

1、专业性鸿沟:通用模型难以深度理解行业知识

通用基础大模型在应对工程领域复杂场景时表现出明显不足,其根本原因在于缺乏对交通基建专业术语、设计规范与施工工艺的深入理解,难以支撑设计、施工管理及基建维护等具体场景的专业化需求。政策层面已明确行业专属模型的发展方向,交通运输部等7部门联合印发的《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》中提出建设“综合交通运输大模型”,旨在为行业智能化提供统一模型能力支撑。然而,我国建筑业信息化率仍不足10%,远低于发达国家水平,这一薄弱的信息化基础进一步加大了通用技术本地化应用的难度。

2、知识管理困难:数据碎片化形成“数据坟墓”

工程企业在运营中产生的大量知识资产处于高度分散状态,形成难以有效调用的“数据坟墓”。据IDC 2024年数据,尽管83%的施工企业已实现部分模块的数字化,但仅12%的企业完成全流程数据贯通。中国工程院2025年调研进一步显示,78%的项目存在进度数据滞后问题,管理人员平均每日需耗费3.2小时用于数据核对,大量时间浪费于低效信息整合。此外,组织层面存在59.7%的企业面临人员能力断层与部门目标分化,50%的企业受困于跨部门协同障碍,“数字孤岛”严重阻碍数据流动。

3、效率瓶颈:信息流转卡点在投标环节集中爆发

投标环节集中体现了信息流不畅导致的效率低下与质量风险。传统模式下,每份标书平均制作周期达15天,人工成本占比超过40%,而因格式错误、条款遗漏等低级失误导致的废标率高达18%。然而,智能化转型已展现出显著成效:某大型建筑企业引入AI智能标书系统后,制作周期由15天压缩至3天,人工投入降低80%,废标率从18%降至2%。

二、解决方案:铸造工程领域的全流程“智能数字主线”

面对这些挑战,宁夏交建交通科技研究院与中关村科金公司深度合作,推出专为交通基建领域设计的垂类大模型——“灵筑智工大模型”。这一合作旨在构建一个真正理解行业、整合知识、并随项目演进不断学习的“专业大脑”。

1、基石——一体化大模型平台

该大模型平台的核心优势在于统一接入与管理客户私有化大模型和各类开源模型。基于Qwen-72B基础模型完成交通领域训练,灵筑智工垂类大模型还提供快速接入其他开源模型的能力,充分发挥各类大模型的优势,以适应不同的场景需求。

领域化训练与优化是构建“数字主线”的智能内核。通过上万篇行业规范、工程技术文档等高质量数据的训练,灵筑智工垂类大模型的专业知识回答准确率较通用大模型提升40%。

2、核心应用:全生命周期信息流场景化落地

1)设计阶段:垂类大模型实现了知识传承与辅助创新的飞跃。知识助手能快速调用历史设计方案和规范标准,为创新设计提供依据,确保设计信息准确、合规地流入下一阶段。

2)施工阶段:通过数据问答功能,施工实时协同与风险管控得到显著增强。项目经理可用自然语言查询“3号标段本周混凝土浇筑量与计划对比”,让信息流从被动查找变为主动推送。

3)报告生成:该功能可以将零散的现场数据转化为结构化信息,实时汇入“数字主线”。施工日志、周月报的自动生成,大大提升了信息处理效率。

4)运维回溯:该阶段形成了知识闭环与价值延伸。基于“数字主线”,运维人员可随时查询建设期的任意部件信息、施工记录。

这些数据为未来的新建项目沉淀下宝贵的、可被直接调用的实践经验,形成“设计-施工-运维-优化设计”的信息价值闭环。

3、保障:“陪伴式服务”激活组织内生能力

大模型的陪伴式开发不仅是一种服务,更是一种战略。通过协助客户团队掌握评估、开发、优化能力,确保“数字主线”不是一次性交付的IT产品,而是客户能够自主运营和不断演进的“活”的系统。

这种陪伴式服务从根本上激活了组织的内生能力,让企业能持续完成大模型应用开发,实现自我进化。

三、业务价值:从“信息断线”到“价值流淌”

垂类大模型在工程管理中的应用,正在产生实实在在的业务价值。

1、效率倍增:

垂类大模型的应用让效率提升立竿见影。投标文件生成时间减少70%+,这本质上是整合设计、商务、技术信息的流程再造。

企业知识搜寻效率提升50%+,证明信息获取成本大幅降低。知识库运营工作量降低70%+,让专业人员能够聚焦于更高价值的工作。

2、辅助决策:

信息流畅通意味着决策基于全貌而非碎片。管理者拥有实时、透明的“项目全景视图”,实现从“经验驱动”到“数据驱动”的转变。

大模型应用通过提供全面、准确、及时的信息,让决策者能够洞察项目全局,做出更加精准的判断。

3、创新孵化:

大模型应用开发效率提升50%+表明,企业可以基于平台快速响应新需求,开发新应用,让创新真正落地生根。

这种创新孵化能力,让企业从被动应对问题,转变为主动创新,开拓新的业务可能。

四、结语:迈向“人机协同、流程自驱”的智慧工程新纪元

当技术的浪潮奔涌而至,工程行业正站在一场深刻变革的起点。垂类大模型所构建的“数字主线”,首次实现了信息在工程项目全生命周期中无损、高效、智能的流动,这不是简单的工具升级,而是一场管理范式与产业逻辑的重塑。

未来,工程师将不再被困于繁琐的信息检索与文书工作,而是将智慧投入于更具创造性的决策与创新。工程管理将从“人驱动系统”迈向“系统赋能于人、流程自主驱动”的新阶段,推动整个行业朝着更安全、更高效、更智慧的方向坚实演进。我们期待与更多行业同行者并肩,共同探索垂类领域大模型在工程设计、施工与运维中的深度应用,以科技创新为笔,以开放协作为墨,携手绘制下一代基础设施建设的智慧蓝图。

-

中关村科金大模型知识助手:企业知识管理的最佳路径

-

大模型企业知识库如何破解企业知识管理难题?助力宁夏交建降本增效,抢占发展先机!

-

中关村科金垂类大模型助力中国船舶集团经济研究中心打造船舶行业大模型,实现效率提升60%

-

大模型知识助手,打造企业知识管理新模式

-

中关村科金大模型智能陪练:AI 引领学习革命,释放员工业务潜能,量身打造员工成长之路

-

中关村科金得助大模型平台接入 DeepSeek 系列模型,加速企业智能化转型

-

大模型知识助手:企业运营发展的高效利器

-

中关村科金大模型知识助手:重塑企业级知识管理

-

模型训练成本高、效率低?企业垂类模型训练平台开启智能开发新范式

-

家居行业外呼大模型:83%对话轮次暴涨不是偶然,是增长实效!

您的账号体验有效期已结束

您的账号体验有效期已结束